第3回おさかなシンポジウム

開催レポート

~ブルーカーボンとこれからの漁村~

2025年 9月 28日、東京都・新木場の夢の島マリーナにて、第3回おさかなシンポジウムが開催されました。今回のシンポジウムのテーマは『漁村』、そして特別企画として『2048年の絶品メニュー』も実施されました。今回は参加人数が過去最多となり、当シンポジウムへの注目度の高さを改めて示す結果となりました。

overview

| 名称 | 第3回 おさかなシンポジウム |

|---|---|

| 日時 | 2025年9月28日(日)9時30分~12時00分(受付開始9時00分~) |

| 場所 | 夢の島マリーナ 会議室 (東京都江東区夢の島 3丁目 3番地 2−1) |

| 参加人数 |

39名

(司会 1名、講師 1名、企業参加者 13名、学生参加者 24名) |

| 主催・企画 | おさかなシンポジウム実行委員会(株式会社シーフォース内) |

| プログラム |

1. 参加者自己紹介及びシンポジウムの説明 2. フリートーク「漁村」 3. 特別企画「2048年の絶品メニュー」 4. 特別講演(一般財団法人 東京水産振興会 長谷成人先生) 5. 企業発表(岡部株式会社、青木あすなろ建設株式会社) 6. 企業や学生による質疑応答やディスカッション |

| 特別講演 |

一般財団法人 東京水産振興会 長谷成人先生 |

| 登壇企業 | |

| 司会 | 環境系エンターテイナー WoWキツネザルさん |

| 参加企業 (順不同、敬称略) |

青木あすなろ建設株式会社、岡部株式会社、合同会社capucine、株式会社フーディソン、株式会社エー・ピーカンパニー、Re:New island、NPO法人MORE企画、Le Cœur Inc.、株式会社ポケットポート |

| 参加大学 (順不同、敬称略) |

早稲田大学、日本大学、明治大学、上智大学、北里大学、日本さかな専門学校 |

実施レポート

report

漁村とは?

今回のテーマのひとつである「漁村」とは、漁業者が暮らし、漁業を中心に発展してきた地域であり、さまざまな機能を備えた場所を指します。

最初の問いかけでは「この中に漁村出身、もしくは現在漁村に住んでいる方はいらっしゃいますか? その地域の課題や魅力について共有してください」と投げかけられました。

静岡県伊東市から参加した NPO法人 MORE企画(以下、MORE企画)の白井ゆみさんは、ダイビングインストラクターとしても活動中です。ダイビングは伊豆地方において漁師との関わりが深いアクティビティであることから、ご自身の視点で漁村について語られました。

地元では「漁師町」と呼ばれることが多く、海で何かあればすぐに駆けつけられるような場所に暮らしている人々を「漁村に住む人」と捉えているそうです。伊豆の魅力としては、豊かな風景が挙げられます。白井さんが住む東伊豆からは大島や初島を望むことができ、その景観が大きな魅力になっているとのことでした。

一方で、課題として放置船の問題があります。担い手が減り、出漁できなくなった船が錆びて壊れ、ゴミ化してしまうケースが目立つそうです。さらに、それらが撤去されない限り新しい船を停泊させるスペースが確保できず、新規参入を妨げる要因にもなっていると指摘されました。

漁ができなくなる? 漁業の観光化

続いて、日本さかな専門学校の学生から「祖父が営む素潜り漁が伊豆大島で禁止されそうだ。解決方法はあるか?」という問いがありました。これに対し、合同会社capucine の涌谷行雲さんは、観光業の一環として素潜りの技術を教えるインストラクターとして活動する漁師の事例を紹介しました。禁止の背景には、複数に分かれていた漁協の管轄が統一されることや、近年獲れなくなった貝類の資源保護、密漁防止といった事情があるようです。

ブルーカーボンを学生でも身近に

また、上智大学の学生から「ブルーカーボンに関して学生にできることはあるか?」という質問が出ました。これに対して Le Cœur Inc. の杉﨑宏さんは「国連を活用してほしい」と提案。上智大学は国連とのつながりを持つ背景があるため、現在フランスがリードする国連の海洋会議に提案してみてはどうかとコメントしました。

未利用ハモの活用について

最後に、親戚の漁師が行うハモ漁について「大きなハモは骨が硬く調理が難しいため、海に捨てられてしまう。活用方法はないか」という話題が出ました。これに対し杉崎さんは「凍結粉砕すれば高タンパクな防災食として活用できる」と提案。さらに合同会社capucine の涌谷行雲さんからは「粉砕物をドッグフードに応用でき、カルシウムが不足しがちな犬猫の栄養補助に向いている」との意見がありました。介護分野における流動食への応用も可能性として挙げられ、活用の幅が広がることが示されました。

特別企画「2048年の絶品メニュー」

Le Cœur Inc. 杉﨑宏さん

株式会社エー・ピーカンパニー 高舘佑朋さん

2006年に科学雑誌『Science』で発表された研究論文をもとに、ある予測が公表されました。乱獲や海洋汚染、気候変動といった問題がこのまま続けば、2048年には世界の商業漁業が事実上成り立たなくなるという衝撃的な内容です。この警鐘は当時、国際社会に大きな反響を呼びました。

今回のシンポジウムでは、「2048年にもおいしい魚を楽しむにはどうすればよいか?」をテーマに、持続可能で魅力的なメニューを考える特別企画が行われました。最初に企業からアイデアや事例が紹介され、議論の土台が築かれました。

食材の未利用とフードロスへの取り組み

Le Cœur Inc. の杉﨑宏さんからは、現状の課題が提示されました。生産された食材のうち実際に食卓にのぼるのはわずか 30%程度で、出荷前廃棄やスーパーなどに出荷後、最終的には年間廃棄量は、約 500万トンに及びます。

同社はフードロス削減の取り組みを大阪・関西万博へ、食をテーマにした Earth Mart パビリオン「Marketplace of the Future」ゾーンにて常設展示されていました。こちらでは、食品ロスの食材を活用した「進化する冷凍食」というテーマで、防災、介護、宇宙食など幅広い食分野へ波及効果を目的に展示されたものです。このプロジェクトは、内閣府が 2050年カーボンニュートラル実現へむけて取り組んでいる「ムーンショット研究制度」目標5、食品ロス解決の一環だそうです。

また、くら寿司様が提供されたパビリオンを含め日本各地で開催した万博フェアでは、世界各国の魚料理の共創がおこなわれていました。メニューの例として紹介されたのは、カメルーンのサバ料理やトーゴのピーナッツ料理、アイルランドのジャガイモを使用したパンケーキなどです。それぞれのメニューは、各大使から高評価を得ていたそうです。さらに、フランスではクレープ生地に魚を挟むメニューもあり、「魚はスイーツにも使える」という新鮮な気づきが共有されました。

続いて、株式会社エー・ピーカンパニーの高舘佑朋さんが登壇。同社は 2011年から居酒屋「四十八漁場」を展開し、創業当初から未利用魚の活用に注力していること、今回の企画でも、持続可能でおいしいメニューの可能性を一緒に考えたいと語りました。

司会者から「普段、居酒屋に行きますか?」と問いかけると、学生からは「お酒を飲まないので行かない」との声も。その一方で、「珍しい魚に出会える」「写真映えする料理があるなら行ってみたい」といった意見もあり、居酒屋が“飲酒以外の目的”で利用される可能性が広がっていることが浮き彫りになりました。

持続可能なメニューの条件とは?

議論は「持続可能な魚料理の条件」に移ります。自然環境に負荷をかけず、養殖技術を活用して魚を確保する重要性が指摘されました。長期的には養殖が有効とされながらも、飲食店で実際に導入している例はまだ少ないのが現状です。2025年 4月には川崎重工業が養殖に関する取り組みを発表しており、その動向も紹介されました。

また、「誰もが安心しておいしく食べられること」「見た目の魅力も欠かせないこと」といった要素も挙げられました。中には「食べれば食べるほど海がきれいになる居酒屋」や「売上の一部が環境保護団体に還元される仕組みがあれば面白い」というユニークな提案も。料理を味わうだけでなく、背景にある情報や物語を楽しんでもらえる工夫も必要ではないか、との意見が出されました。

未利用魚の可能性

さらに高舘さんからは、活用が進んでいないアイゴやニザダイを買い取っていることを紹介されました。これらの魚は独特のにおい、味で敬遠されがちですが、水揚げ後すぐに内臓を処理すれば臭みが抑えられるそうです。

さらに漁業者との連携を深めることで、これまで評価されなかった魚を美味しく、楽しいメニューとして提供できるかもしれない、そんな展望が語られました。

ブルーカーボンとこれからの漁村

一般財団法人 東京水産振興会 長谷成人先生

後半は、一般財団法人 東京水産振興会 長谷成人先生より、「ブルーカーボンとこれからの漁村」というテーマで特別講演が行われました。

日本の海と漁村をめぐる現状と新たな取り組みについて、様々な事例とともに紹介を交えながらお話しをお伺いできました。

最初に、日本の海の魅力と課題として、日本の海は、多様な魚種がとれる豊かさを有し、栄養価が高く環境負荷も相対的に小さい食材として評価されています。また、四季折々の旬の味覚が楽しめることも特徴ですが、近年、日本では「魚離れ」が進行しており、消費構造の変化が課題となっています。

今回のテーマ「漁村」には、単に食料供給を担うだけでなく、多面的な機能があります。

例えば、

●環境変化を早期に察知する拠点としての役割

●トラブル発生時の対応力

●地域社会の維持と文化の継承

といったものです。これらは持続可能な海洋利用に不可欠であり、漁村の存続は環境保全とも深く関わっています。

温暖化対策とブルーカーボンの可能性

地球温暖化は今世紀最大の課題とされており、海藻などによる CO2 貯留(ブルーカーボン)が注目されています。ブルーカーボンを活用することで、温暖化対策と漁村振興を両立させる取り組みが進められています。

ブルーカーボンの価値を可視化し、水産業の取り組みを支援する仕組みとして「Jブルークレジット」の活用が広がっています。

事例としては、

長崎県壱岐市では取り組みを開始し、藻場が 332ha まで回復。町長の選挙公約としても位置付けられた事例や、北海道浜中町の温暖化に強い昆布の試験養殖、愛媛県愛南町のアコヤガイ養殖で繁茂する藻を廃棄せず活用し、CO2 認証を実現した例。

鹿児島県指宿市では、海藻を復旧させることにより CO2 認証を取得した事例などがあげられました。

今後の展望

2025年 3月に実施された漁業者交流大会では、全国的にブルーカーボンの取り組みを共有・拡大する機会となっています。日本の海洋資源と漁業を持続可能な形で次世代につなぐため、これらの活動のさらなる発展が期待されます。

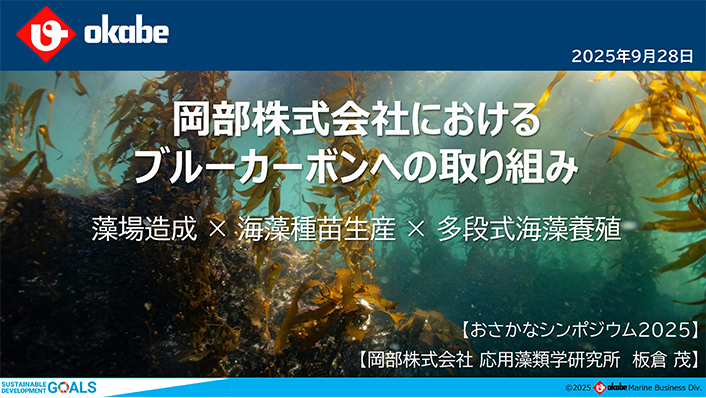

岡部株式会社におけるブルーカーボンへの取り組み

岡部株式会社 応用藻類学研究所 所長 板倉茂さん

次に、岡部株式会社 応用藻類学研究所 所長 板倉茂さんより「岡部株式会社におけるブルーカーボンへの取り組み」というテーマでお話しがありました。

藻場の再生と進化する海藻養殖 ―環境と共生する次世代技術

海の環境を守りながら、持続可能な食や産業を実現する取り組みが各地で進んでいます。特に近年注目されているのが、藻場の造成や海藻の完全養殖といった技術です。

岡部株式会社では、海域などの特性に合わせた養殖活動を行っておられます。

藻場は、単に海中に海藻を設置すれば自然に形成されるものではありません。魚類による食害を防ぎながら、成育環境を丁寧に調整していくことが求められます。特に水温は自然の影響を大きく受けるため制御が難しいものの、光の量や水流、海底の状態など、その他の要因については人為的に管理することで、安定的な藻場の育成が可能となります。

このような制御技術は、今後の陸上型の養殖施設や、人工環境下での生態系構築にも応用が見込まれており、効率的かつ持続的な生産体制の構築に寄与すると期待されています。

ゲノム編集技術が切り拓く、新たな養殖の未来

今後は、ゲノム編集技術の活用によって、より強く、効率よく育つ海藻の開発も考えられています。従来の養殖では難しかった種の育成や、環境変化への耐性強化が期待されており、藻場造成や陸上養殖における選択肢がさらに広がる見込みです。

近年、注目されている海藻のひとつが、ホンダワラにおける完全養殖の実用化です。天然資源に頼らず、種苗の生産から育成・収穫までを一貫して人の手で行うことで、資源の持続性と安定した供給を両立させることができます。この技術は、今後他の海藻類への展開も期待されています。

現在では、限られた海域面積でも高い生産性を実現するため、ワカメとアオワカメを交配させた雑種や、ツルアラメといった改良品種を用いた養殖が推進されています。これらの種類は生育速度が速く、二酸化炭素の吸収能力にも優れているため、海洋空間を活用したカーボンニュートラルの実現にも貢献するものと見られています。

ヨーロッパでも注目、広がる「海藻農業」の潮流

海藻を「農作物」としてとらえる考え方は、ヨーロッパでも活発化しています。特に「Seagriculture EU2025」といった国際的な取り組みでは、26カ国からの参加があり、食料・エネルギー・環境保護の観点から海藻養殖の可能性が大きく議論されています。日本で培われてきた海藻養殖の知見が、今後国際社会でも重要な役割を果たすことが期待されています。

人と海の調和を目指した、海藻という資源の新たな活用法、技術革新とともに、海の可能性はますます広がっています。

「潜るという生業~北の海から~」

青木あすなろ建設株式会社 土木事業本部土木企画部 泉田真里さん

次に、青木あすなろ建設株式会社 土木事業本部土木企画部 泉田真里さんより、「潜るという生業~北の海から~」というテーマで現在の企業における東北地方の取り組みや漁についての紹介がありました。

電動式水中施工ロボットが万博に登場

現在開発が進められているのは、水陸両方で作業が可能なブルドーザです。この最新機は 2025年の万博で展示されており、今後の海洋開発や漁場整備での活躍が期待されています。なお、現行の水陸両用ブルドーザは、これまでに約 160件の漁場造成の実績があり、水中施工ロボットにも水産分野での活躍が期待されます。

洋野町の漁場で「ウニが獲れる」仕組み

岩手県洋野町では、干出する岩盤に溝を櫛状に掘り、そこにブロックを設置して海藻を増やすというユニークな増殖場の造成法が導入されています。

この工夫によって波や潮汐で流れがうまれるようになり、結果としてウニが大量に獲れ、漁業者の収入向上にもつながりました。人工的に生態系をコントロールしながら、持続可能な漁業を実現する取り組みとして注目されています。

岩手県のさまざまな漁への取り組み―「南部もぐり」、「あわび漁」、「北限の海女」

岩手県洋野町で発展した 100年以上もの前から伝わる伝統的なヘルメット式潜水技術「南部もぐり」は、今なお現役の漁師たちによって受け継がれ、天然のホヤを収穫しています。岩手県の種市高校では、潜水技術を専門的に学ぶことができ、卒業生は全国の海で海底工事などの分野で活躍中とのこと。

伝統と技術教育の融合が、専門の人材を育成し、産業を支える力となっています。

さらに岩手県では、素潜りによるあわび漁も盛んに行われており、その年間の水揚げ量を競う「漁獲番付」が毎年開催されます。熟練の技術を競うこの競技は、地域の名誉と誇りをかけた熱い戦いとなるそうです。

現在、日本各地にいる「海女(あま)」の数は全国で約 1,200人といわれており、そのうち最も多いのは三重県で約 500人を占めているとのこと。岩手県にも数十人の海女が活動しており、「北限の海女」として知られています。観光地では海女の素潜りの実演が行われるほか、採れたてのウニをその場で味わうことも可能となっており、観光と伝統文化の融合も、地域振興に貢献しています。

質疑応答

discussion

ここからは、長谷先生や登壇企業の発表をふまえ、企業と学生によるディスカッションが行われました。

いらない部分は、料理になる?

初めに取り上げられたのは、「廃棄部分を使った料理は存在するのか?」という問いかけでした。これに対し、Le Cœur Inc. の杉﨑宏さんからは「フランス料理の中には、そうした部分を活用した例がある」との紹介がありました。

具体的には、通常は捨てられてしまう部位を活かし、煮こごりに仕立てる調理法や、内臓を瞬間冷凍して裏ごしし、ソースのコクとして使用する手法などが挙げられました。本来であれば廃棄される素材に新たな価値を見出し、食の可能性を広げる取り組みとして紹介されました。

釣り人はどう見える? ー釣り人と漁業の関係性

続いて話題となったのは、近年の釣りブームに伴ってマナーを守らない釣り人が増えているという現状です。この影響で漁港周辺ではトラブルが発生し、漁村が釣り人との関係を見直さざるを得ない状況が指摘されました。こうした課題を踏まえ、「漁村側ではどのような対策が行われているのか?」という問いが投げかけられました。

これに対して、さかな専門学校の学生からは、同校が実施している「海釣りGo(うみつりGO)」という取り組みが紹介されました。この活動では、釣りが禁止されている港の一部を、漁協に使用料を支払うことで開放する仕組みが構築されており、釣り人と漁村の新しい関係づくりが進められています。西伊豆町ではこの一環として釣り大会の開催も予定されており、地域との連携が広がっています。

また NPO法人 MORE企画の白井ゆみさんからは、「海釣りGo」の収益を活用して、港内の清掃を実施できるようになったという報告があり、持続可能な地域貢献モデルの一例として共有されました。

Le Cœur Inc. の杉﨑宏さんからも、明治大学の強みを生かして、漁村側に対して新たな提案ができるのではないかという前向きな意見があり、学生・地域・大学の連携による次の展開が期待されています。

未利用魚へスポットライトを

話題は釣りに関連して、江ノ島周辺で多く釣れる「アイゴ」の活用方法についても議題にあがりました。

現在、1日あたり 10~20匹ほどのアイゴが堤防から釣れるものの、特有の臭みやさばきづらさから敬遠される傾向があり、釣り人がその扱いに困っているという現状が共有されました。「堤防で釣っている人たちに、アイゴはどのように見られているのか?」という視点も投げかけられました。

こうした課題に対し、司会の WoWキツネザルさんからは、アイゴを効率よく処理するための独自の包丁アレンジについて紹介がありました。これは、市販の包丁をベースにアイゴを素早く三枚おろしにできるようアレンジ加工されたもので、すでに対馬の丸徳水産の加工場で利用されているとのことです。

調理技術や道具の工夫によって、これまで価値を見出されにくかった魚の新たな活用法が生まれ、地域資源としての可能性が広がりつつあることが共有されました。

どんなイメージ? 釣り人への印象

釣り人に対する印象についても、さまざまな意見が交わされました。特に近年は、マナーの悪さが問題視される場面が増えているという声が多く聞かれました。

具体的には、吸い終えたタバコの吸い殻をそのまま放置する行為や、立ち入りが禁止されている区域への無断侵入などが挙げられました。また、釣り糸が漁師の近くまで飛んでくるといった危険な状況も報告されており、安全面・信頼関係の両方で深刻な課題になっていることが共有されました。

漁業をめぐる政府や、地方自治体の支援体制への疑問

また、「政府としてはどのような支援を行っているのか?」という質問も投げかけられました。

これについては、主に民間や地域の取り組みを後押しするための支援が中心であるとの説明があり、企業や団体による活動に対し、制度面や資金面でのサポート体制が整備されていることが長谷先生から説明がありました。

未利用魚の理想と現実

さらに話題は、「未利用魚を、食べる以外の方法で活用している人はいるか?」という問いが投げかけられました。

未利用魚が市場に出回らない背景には、いくつもの要因があります。食べられる状態で水揚げされた魚であっても、漁獲量の制限や需要の低さ、流通にかかるコストなどの理由から、販売が難しいケースがあるようです。特に定置網漁では、水揚げ前に魚が死んでしまうことも多く、そのまま未利用として扱われてしまう現実も語られました。

こうした漁業の現場では、日々何が起きているのかを自分の目で確かめてほしいとの思いから、「ぜひ一度、現地を訪れて、実際に感じてみてほしい」という呼びかけも行われました。

最後に、「資源のことだけを考えると良い取り組みに見えるものでも、実際にはその地域の漁業や文化的な背景を十分に踏まえる必要がある」との意見も出されました。現場は決して単純ではなく、一律に判断できるものではないという現実も、改めて共有される形となりました。

H2 Title

内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト。

内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト。

内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト内容テキスト。